记者陈永洲是否涉嫌损害商业信誉罪

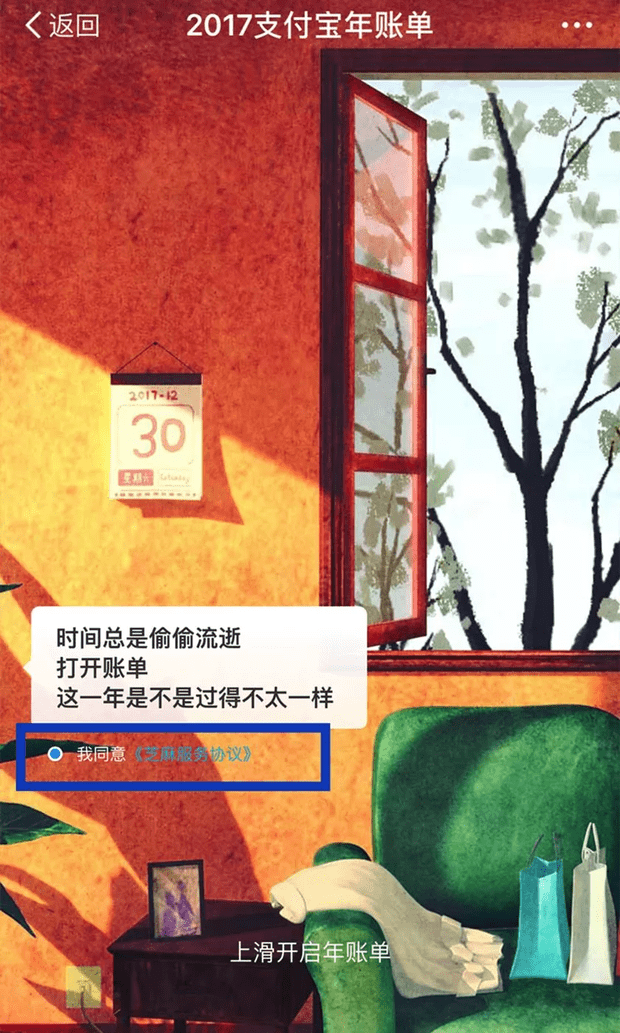

2013年10月19日,长沙警方将《新快报》记者陈永洲以涉嫌“损害商业信誉罪”刑事拘留。

2013年10月23日,《新快报》头版以《鄙报虽小,穷骨头,还是有那么两根的》为题,要求长沙警方“请放人”。文章中说:“我们认真核查过陈永洲对中联重科的所有的15篇批评报道中,仅有的谬误在于将‘广告费及招待费5.13亿’错写成了‘广告费5.13亿’。”

在两高司法解释颁行之后的一个多月,面对多名公民、记者因言论被行政拘留或刑事羁押,出于对警方屡屡借司法解释说事、公民因言获罪可能性大大增加的普遍担忧,公众对陈永洲被刑拘一事的强烈质疑在互联网迅速发酵。

我国《刑法》第221条规定,所谓损害商业信誉罪,是指“捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉,给他人造成重大损失或者有其他严重情节的”行为。

损害商业信誉罪在客观特征方面,包括三个要素:其一,捏造并散布虚假事实;其二,损害他人的商业信誉;其三,造成重大损失或具备其他严重情节。三要素缺一不可。而本案中,陈永洲先后发表的15篇批评报道均系调查记者职责所系,并经过详细调查和认真核实,报道内容所依据的证据或系记者独立调查,或来源于公开信息渠道,并无捏造并散布虚假事实的行为存在。

损害商业信誉罪在主观特征方面,要求包含两方面内容:一是行为人明确认识到自己在捏造事实,或者认识到自己所散布的信息是不真实的,有损他人商誉;二是行为人希望这种结果发生。就本案来讲,无论是陈永洲本人还是《新快报》均未有捏造事实的行为,且陈永洲主观上认为自己发布的报道是真实的,并无捏造事实并散布的故意。

因此,结合目前所知道的信息综合判断,陈永洲的行为不涉嫌损害商业信誉罪。

最高人民法院1993年作出的《关于审理名誉权案件若干问题的解答》和1998年作出的《关于审理名誉案件若干问题的解释》规定:“新闻单位对经营者、销售者的产品质量或者服务质量进行批评、评论,内容基本属实,没有侮辱内容的,不应当认定为侵害其名誉权”。具体到本案中,仅有的谬误是将“广告费及招待费5.13亿”错写成了“广告费5.13亿”,显然是内容基本属实,也就是说,即便是提起民事诉讼,中联重科未必能胜诉。如果中联重科认为陈永洲及其所供职的《新快报》有侵害自身权利之嫌,理当提起民事诉讼并出示有关报道“主要内容失实”的相关证据,而不是由长沙警方越俎代庖将陈永洲羁押追诉。

长期以来,对媒体及媒体人的言论赋予适度豁免权是言论自由、出版自由的应有之意,因为“在新闻这个问题上,没有什么比真实更重要,而真实的报道需要言论的自由。如果我们不想自己过于无知和充满偏见的话,那就必须认清新闻自由的重要性,因为,只有真实的新闻才可能给我们以言论的自由,而不是思想禁锢。只有真实的新闻才能够让一个民族时刻保持清醒的头脑,而不是全民迂腐。”

精彩推荐

- ·致中共赣州市委史文清书记的一封..2015-06-27

- ·致军委习主席的一封信2013-04-01

- ·就#衡阳周氏家族案#对衡阳中院..2015-11-27

- ·戴玉庆案:反腐还是报复?2015-06-05

- ·王甫:刑法修正案(九)或将导致..2015-08-29

- ·建三江困局2014-03-30

- ·司法打手 末路狂徒2012-08-31

- ·清明节悼念靖江司法2013-04-04

- ·致湖南高院康为民院长的一封信2014-03-27

- ·律师为谁辩护2019-08-12