兰州记事之为了母亲的荣誉

飞机起飞后穿过气流,停止颠簸,我打开电脑。

2012年11月29日,我在沈阳办案期间,接到郭大军从兰州打来的电话,他希望我代理他妈妈赵梅福被劳动教养一案,我答复:自己正在外地办案,夜里才能回京,容考虑一日再作答复。次日上午,联系大军,得知他父亲当天将去甘肃省女子(戒毒)劳教所会见他妈妈;晚上大军打来电话,我问情况怎么样,他言语里掩饰不住内心的喜悦,回答神秘而兴奋:“你得替我保密。”未等我答应,答案已如汩汩泉水从他口中淌出:“我妈妈出来了,劳教所给她办了所外就医。”

我在惯于擅断的司法中浸淫已久,虽屡屡声辩和抗争,但大都以让多数人下得了台的平衡妥协收场,时间一长,声辩和抗争已成为工具理性的表达,是否与法的价值相关很少思量。我以为,这个叫大军的男孩在妈妈再次被劳教后疾回家乡声嘶力竭一路呼救、拼尽全身力气只为妈妈人身重获自由。得知赵妈妈已办理所外就医,我试探着问:“下来你们如何打算?”

“王律师,我妈妈出来后您还管她的案子吗?是不是他出来了你们就不管了?”大军似乎感觉到我的想法,情绪突然低落,伤感但不失坚决地说“自打我记事时起,我们家受尽旁人欺辱,妈妈到处求告,无人理睬,便开始上访,没想到2010年因为上访被劳教,把劳教委起诉到城关区法院,法院不受理,连材料都不收,找兰州中院,仍然不受理;她便又开始上访,不过上访的理由从此改变,她觉得劳教一年的决定让她在乡邻面前抬不起头,在妈妈有生之年,她只想洗掉这份屈辱。”

这个习惯在困境中坚持、在屈辱中昂扬、在绝望中呐喊并用自己尚显单薄的身躯数次救母亲于危难的男孩,用他绝望的声音,叫醒我灵魂沉睡的部分。

……

飞机开始降落,突如其来的气流使机身剧烈颠簸,我关闭电脑,双眼紧闭,双手紧紧抓住扶手……

飞机在兰州中川机场降落,大军在出口迎我。打开车门,见赵妈妈坐在后座,我主动问好,这位衣着朴素、满脸沧桑的老人冲我微微一笑,笑容里幸福和羞涩竟一样多。

到酒店房间,聊完她上访的经历,我问赵妈妈,在劳教所这些日子怎么样?

“进劳教所后,我血压始终很高,劳教所队长们对我很好,每天按时为我量血压,有几次我呼吸困难、病情危急,她们组织医生积极抢救,其实,我不希望自己被救过来,我就想在劳教所这样死去,我总想,自己的冤屈从未得到伸张,还因此被拘留很多次,我不能喊冤,喊冤就被劳教,让我抬不起头,外边那么痛苦的生活过着有什么用?”

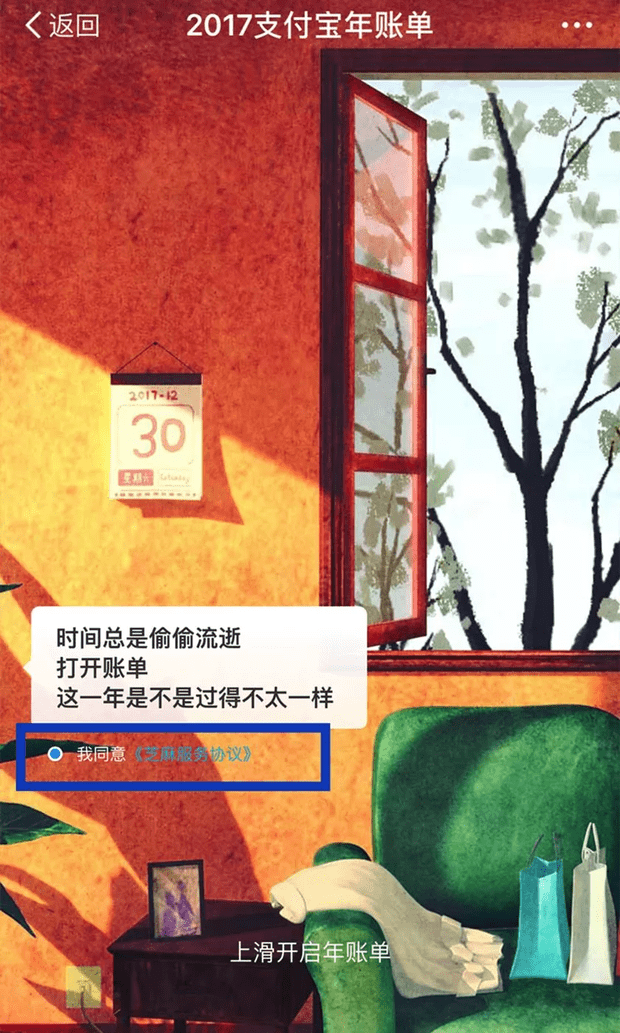

赵妈妈的故事梗概是这样的:村委会和当地政府将赵妈妈家部分土地出租给企业未给任何补偿,后来村委会又强行收回了她家20多亩承包地,但早年交公购粮时这20多亩地还得交;张妈妈屡屡控告,问题不仅不解决,还被村里有些人殴打,再控告,再殴打;事情的发展顺序自此演变为:信访,殴打,上访,殴打,上访,拘留,上访,拘留,上访,劳教,上访,劳教……

我们其实生活在这样一个国家:这个国家用《宪法》规定了公民的言论自由、申诉、检举、控告权等种种权利,这些权利中的一部分却被假《宪法》之名制定的各种法律、法规、规章或者警察一拍脑袋悉数剥夺,如果你执意相信《宪法》,很可能叩响劳教所、甚至监狱的大门。

从我决定接受赵妈妈委托的那一刻起到现在,我一直没有停止过关于本案的思考,任何关于本案法治意义的宏大叙事都无强调必要。也许,答案就在大军和赵妈妈叙述之中,也许我们对本案的关注和推动只是出于对同类的悲悯,出于对人之为人理当保有人之尊严的关注,因为,自由不只是身体的,还属于灵魂。

已至凌晨,我将连夜准备诉讼材料,今天下午去城关区法院立案,希望,承载着赵妈妈半生经历之苦难和一生尊严之期许的行政起诉状能叩开城关法院一度关闭的大门。

精彩推荐

- ·致中共赣州市委史文清书记的一封..2015-06-27

- ·致军委习主席的一封信2013-04-01

- ·就#衡阳周氏家族案#对衡阳中院..2015-11-27

- ·戴玉庆案:反腐还是报复?2015-06-05

- ·王甫:刑法修正案(九)或将导致..2015-08-29

- ·建三江困局2014-03-30

- ·司法打手 末路狂徒2012-08-31

- ·清明节悼念靖江司法2013-04-04

- ·致湖南高院康为民院长的一封信2014-03-27

- ·律师为谁辩护2019-08-12