金宏伟:对穿肠——湖南周氏涉黑案记事(六)

#衡阳周氏家族案#

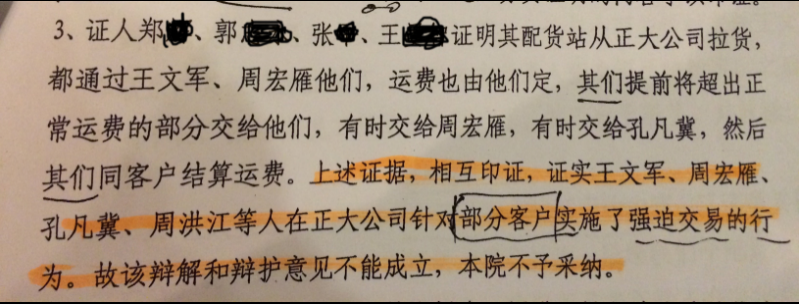

衡阳周氏涉黑案的《起诉书》存在将共同犯罪的部分被告人偷换成为证人的现象,此举将各被告人陷于非常危险的境地。前几天开庭时,我曾经当庭提出异议。但非常遗憾,法庭并未采纳我的异议,并且在今天的庭审中再次出现此问题。

众所周知,《刑诉法》规定,只有被告人供述的,不能认定被告人有罪。即,在衡阳周氏涉黑案中,如果《起诉书》依法认定被告人身份,那么本案无需辩护,仅凭公诉方在多起指控中只有被告人供述而无其他证据佐证这一点,人民法院就应当本案被告人无罪。

但是,如前所说,公诉方将共同犯罪的被告人分拆了,一部分列为被告人,一部分列为证人。于是,有被告人供述,有证人证言,《刑诉法》就被架空了。

当然,公诉方当庭提供了一个说法,称所有被列为证人的共同犯罪人都已在另案中被判决了,这些被判决过的共同犯罪人可以在本案中成为证人。

我认为公诉方的这个解释既违背法律的基本原则和逻辑的基本规律,同时也脱离最高人民法院的司法常识。

世界上任何一本刑法教材对证人的定义都是“除当事人以外的以自己见闻或感知的具体事实向司法机关进行陈述的诉讼参与人”。与之相对,被告人则是在具体犯罪事实中实施犯罪行为的当事人。在同一犯罪事实,无论是合并审理,还是分案审理,诉讼参与人的诉讼身份是稳定的,这是法律的一个基本原则。

否则,按照衡阳周氏涉黑案《起诉书》的逻辑,针对同一犯罪事实,某个共同犯罪人在另案处理中是被告人,然后到了本案中就成了证人,这所体现出来的逻辑就是此人在同一犯罪事实中既是当事人又是非当事人,如此悖谬,连形式逻辑最基本的矛盾率都无法满足。

特别是《起诉书》关于寻衅滋事和故意伤害的两项指控。按照《起诉书》的描述,有人开枪,有人砍,但是这些开枪的和砍人的竟然全都是证人。这实在是超出我的想象了。按照刑法的基本常识,这些犯罪行为的具体实施人是直接正犯。如果直接正犯居然能够被当作证人,那这是不是在告诉公众,以后遇事一定要下狠手,因为下手的人是证人,没下手的反而是被告人。衡阳周氏涉黑案的《起诉书》完全是在鼓励犯罪啊。

说完法律原则和逻辑规律,我们再看司法常识。最高人民法院对于已经接受过另案处理的共同犯罪人如何称呼呢?答案是“同案人”。无论是看最高院官方出版的《人民司法》和《刑事审判参考》,还是看江必新主编的《<最高人民法院关于使用中华人民共和国刑事诉讼的解释>的理解与适用》,亦或是张军主编的《刑事证据规则理解与适用》,或者是刘德根主编的《最高人民法院司法观点集成》,在最高院官方出版的所有权威著作中,对于已经接受过另案处理的共同犯罪人全部称为“同案人”,同案人依旧是当事人,而不是非当事人的证人。

这一点,江必新的《<最高人民法院关于使用中华人民共和国刑事诉讼的解释>的理解与适用》第115页有专门论述:“由于同案人与被告人具有利害冲突关系,要慎重使用其供述,能否认定被告人有罪需要使用前述口供补强规则。”什么是“口供补强规则”?即只有被告人供述的,不能认定被告人有罪。

话说到这,够清楚了吧。可惜,柔弱的理论抵不过坚硬的现实。衡阳周氏涉黑案,就这样把几个共同犯罪人认为区分为被告人和证人,然后作出一副被告人供述与证人证言相互对应的样子。

精彩推荐

- ·厦门故事(一)2013-08-29

- ·《重磅》华北“鸽王”为何被打成..2016-01-04

- ·《重磅》揭密公安“打黑”造案术2016-01-06

- ·厦门故事(三)2013-08-31

- ·沈阳高官被殴打致死 无辜者殉葬2013-01-02

- ·【重磅】华北“鸽王”为何被打成..2016-01-10

- ·梁甘雪:痛陈冤屈——衡阳周氏家..2015-05-21

- ·拯救潘立新之三2013-01-10

- ·【重磅】华北“鸽王”为何被打成..2016-01-08

- ·厦门故事(二)2013-08-30