田成有:惟独立才公正

【财新网】(专栏作家 田成有)司法独立,是现代法治的核心内容,为一切法治国家所承认和遵循,其对权力的监督与制衡、对司法的公正、权威、统一、尊严起到了重要的作用。然而,司法独立这一问题,在很长的时间里,被我们当成了禁区,打入了冷宫。

宪法第一百二十六条、一百三十一条明确规定,人民法院、人民检察院依法独立行使审判权、检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。十八大精神、习近平总书记的讲话中,明确提出要确保人民法院、人民检察院依法独立公正地行使审判权、检察权。今年召开的全国“两会”上,最高人民法院的工作报告中首次提到“确保人民法院依法独立公正行使审判权的体制还不够健全,司法体制改革有待进一步深化”。这说明,推动以司法独立为核心的改革,通过建立坚固的体制障碍和制度隔离,确保审判权、检察权得到独立行使,将是司法改革的最大共识,是确保司法公正、公信的重要保证。

从纵向看,中国的司法权深受地方化、行政化的影响。这些年来,虽然司法机关依法独立公正司法的执法环境大为改善,但各种干预、干涉,“打招呼”“批条子”“递材料”的现象还没有完全杜绝,甚至个别地方党和国家机关及其工作人员无视法律,以权压法,以言代法,干预司法机关依法独立办案,影响司法个案具体处理。根源在于,司法权力地方化、行政化,司法机关在人财物方面受到地方政府的约束,难以独立行使司法权力,强烈的计划经济色彩,处处受制于地方党委、政府的和行政主导模式,导致司法机关不得不跟随行政机关的指挥棒转,导致独立审判成为奢谈。

从横向看,我国公检法三机关之间“分工负责,互相配合,互相制约”的宪法原则被严重异化,存在着配合有余、制约不足的问题。一些地方和部门片面强调配合,淡化了分工负责和互相制约的程序意义,一些冤、假、错案的发生,所暴露的就是对公民权利的保护、对公权力的制约出现了问题,让不同性质的公权力混合在一起。在处理具体案件的控辩关系上,控辩双方关系平等、法院中立裁判的格局没有形成,对于辩方,过多地强调“保持距离”“物理隔离”,而对于控方,则过多地强调合作、联系,个别地方甚至还出台了进一步强化控审合作和定期协商交流的规范性文件,一味强调配合、合作,缺少监督、制约,难以确保法院做到不偏不倚、中立裁判。

从内部看,上下级法院之间本应是监督与被监督的关系,而非隶属关系。但在实际运作中,上下级法院之间协同较多、监督不足、审级独立性不强等问题仍不同程度地存在着,有些甚至已经成为法律规则之外的某种“惯例”。在行政化的管理模式下,办案人员没有处理案件的职权,而是要按照行政建制逐级上报,不同审级法院之间,也沾染上了行政官僚的某些风气,事事请示、层层审批,使得上下级法院之间的“监督与被监督”关系异化为“领导与被领导”关系。实行的院长负责制、审判委员会制以及各种行政化的等级管理及考核方法,在有助于监督法官判案的同时,也出现了“把关的多、做主的少;发表意见的多,负责任的少”的情形,导致一些案件久拖不决,导致法官独立人格的萎缩和错案追究成为不可能。

法官职业的特殊性、专业性,继续套用行政机关职务层次和管理模式,只会使得法官职务的司法属性被淡化,只会挫伤法官工作的积极性和创造性。提高司法的公信和权威,必须从确保司法权的独立入手。因为,司法权本质上是一种判断权,其要害是反权力的,其核心是凭借执法者的理性、良知、经验、智慧,独立负责地行使自己的职责。为此,司法必须遵循司法职权的内在需求,按照司法职权行使的规律,根据司法工作的特点和需要进行完善、改革。

首先,应当正确处理我国司法与外部政治力量的关系,探索在新的历史条件下加强和改善党对司法工作的领导,以及司法配合和服从党和国家中心工作的方式与方法,建立能够有效保证人民法院依法独立行使审判权的外部支持和监督机制。要把各级领导以个人名义对在审案件向法院作出的批示作为一项政治禁忌,避免和杜绝在各种利益的驱使下干预人民法院独立行使审判权的行为与现象,彻底切断“利益驱使权力,权力干预或影响司法”的链条。

我们所讲的司法独立包括司法权独立、司法机关独立、司法活动独立以及法官独立。

司法权独立表明了司法作为一种专门的国家职能的独立,应当与国家的其他职能实行分工、彼此互不隶属,司法职能应区分并独立于行政、立法等其他职能,由独立的专门机关行使。

司法机关的独立是指司法机关能够独立依照法律行使司法权,依法处理司法事务,不受任何组织包括上级法院直接或间接的干预和不当影响,免受外界的干涉和影响。

司法活动独立,是指司法机关以及作为司法权行使主体的法官所进行的司法活动以及整个司法行为,应该在法律规定的范围内、依照法定的程序独立自主地进行,排斥其他外在力量的干预和影响。

法官独立是指法官的身份独立,法官作为独立的职业和个体存在,要求法官履行职务时,除了受法律及良知的拘束外,不受任何干涉,国家要提供司法官的任期、人身安全、退休、职务行为豁免等充分保障,建立一套科学的司法官选任、任命、升迁、惩戒的制度。

其次,应逐步剥离司法的行政管理职能,淡化和消除行政层级的影响,弱化行政控制,将司法的行政管理职能同司法职能分离开来,减少案件的行政审批环节,最大程度地赋予法官、检察官依法独立判案的权力。要站在法治中国的大局,创造一切条件,积极帮助人民法院、人民检察院解决履行职责中遇到的困难和问题,保障其依法独立公正履行职责所需的经费、编制和人员。

在法院,审判是中心工作。要以执法办案为第一要务,优化各部门之间的职权和资源配置,坚决杜绝法官之上的“法官”。要进一步完善法官等级、薪金、考核、晋升制度,驱使法官将更多的时间精力用于案件的公正审理和判决书的说理释法上,而不是在意、夹杂多种法外的考虑因素,要通过建立科学的审判流程管理,确保案件从立案、审判、执行各个环节都由计算机系统进行监督,通过法官对承审案件进行精细化的管理,强化承审法官的责任心,来降低当事人的诉讼成本和法院的审判成本,最终实现在合理期限内审结案件,让法官从繁杂的行政事务性工作中摆脱出来,专心从事案件的审理和裁判工作。要建立违反法定程序过问案件的备案登记报告制度、说情公开制度,对非法干预人民法院依法独立办案行为,建立干预人员的披露制度和问责制度。对不当干预人民法院审判和执行工作的行为,纪检监察部门及时介入,及时调查,形成全社会支持人民法院依法独立公正行使审判权的良好司法环境。

“十八大”之后的种种法治宣示与承诺,让法律人、乃至社会各界对中国法治建设与进程有了更高、更大的期待。提升司法权威,维护司法公正,必须确保司法依法独立公正地行使。这既符合宪法原则,也符合法治规律,更重要的是能让人们始终怀着对法律敬畏之心去建设法治国家,实现国家的长治久安。■

原文链接:http://opinion.caixin.com/2013-12-10/100615473.html

精彩推荐

- ·意识形态工作不能走到另外一个极..2015-02-10

- ·官媒同声讨伐女律师的背后2015-06-12

- ·谭作人:历史在这里叹息2015-06-16

- ·多面杨金柱2013-02-19

- ·最高院司法解释打压律师执业2012-08-26

- ·我们终将拥抱自由2014-12-31

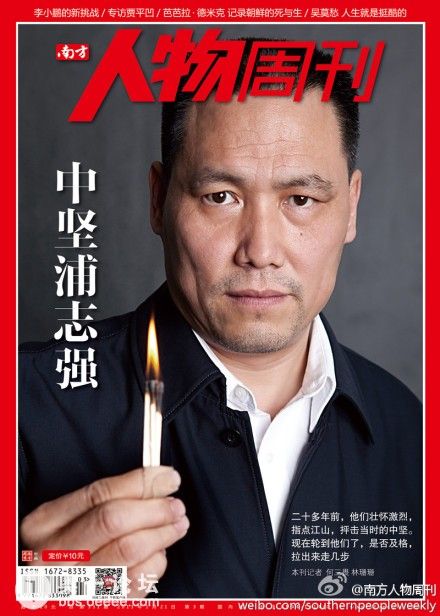

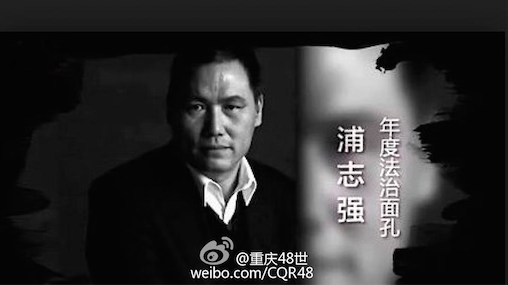

- ·孟群:浦志强夫人孟群写的一组送..2015-06-23

- ·刘艳红:“摆摊打气球案” 一个..2017-02-01

- ·秦前红:司法公正的前提是程序公..2012-08-30

- ·庇护误导的枪案2015-05-30