陈宝成:如何惩治“地沟油”犯罪

如何惩治“地沟油”犯罪

——专访最高法院刑二庭庭长裴显鼎

为何“地沟油”犯罪屡禁不止?面对严峻的食品安全危机,中国司法应当如何作为?

最高法院刑二庭庭长裴显鼎日前就此问题接受了财新记者的专访。

财新记者:在国家重点打击的食品安全犯罪领域里,“地沟油”犯罪为什么屡禁不止?

裴显鼎:从一些案件反映的情况看,“地沟油”流向餐桌并不是近两年才开始的事情,只是随着媒体的曝光,更多人关注到这一领域的违法犯罪活动。

从立法层面看,不论是按照以前的《食品卫生法》,还是修订后的《食品安全法》,使用“地沟油”生产食用油都是被禁止的。不法分子知法犯法,原因主要有以下几方面:

一是追逐最大利润的本性所致。从已经曝光的一些案件可以看出,将“地沟油”深加工成食用油,销售后的利润可达每吨3000多元,这样的暴利吸引着不法分子投身于“地沟油”的“产业链”。而小作坊、小餐馆、饮食摊点、工地食堂等小成本餐饮经营者难抵价格上的诱惑,为节约成本不惜购买以“地沟油”加工出的食用油。因此,不论是“地沟油”的生产者还是经营者,驱动其以身试法的,都是对高利润的渴望。

二是客观上存在的监管困难。从一些案件来看,“地沟油”生产或者是在隐蔽的黑窝点,或者是以饲料油脂甚至生物柴油企业做掩护,具有一定的隐蔽性和欺骗性。

目前对食用油脂的检测标准是在预设生产条件合格、生产流程合规的情况下设置的指标,不法分子往往针对这些检测指标做文章,以致于使用“地沟油”加工出的食用油,在检测指标方面难以查出不合格,但其他一些非检测指标则威胁着食品安全。这导致不论是对生产主体还是产品本身的日常监管,行政监管部门都存在力不从心的情形。

三是监管还存在漏洞。从餐饮经营者的生产经营到餐厨废弃油脂的管理、回收、运输、资源化利用和无害化处理,链条长,环节多,存在多个部门分头监管的现象。任何一个环节出现漏洞,都会导致“地沟油”向餐桌蔓延。

四是中国目前的废弃油脂资源化利用和无害化处理的程度较低。由于废弃油脂资源化利用和无害化处理的成本高,正规企业的竞争力无法与不法分子相比,导致了为数不多的从事废弃油脂资源化利用和无害化处理的正规企业的实际产量远远达不到其最大产能。

财新记者:在司法层面,处置“地沟油”案件有哪些困难?如何解决?

裴显鼎:“地沟油”犯罪给司法机关带来最大的挑战,在于案件的证据认定和法律适用两方面。具体来说,一是由于“地沟油”在检测方面存在窘境,检测结果往往难以认定使用“地沟油”生产的食用油是有毒、有害食品或者是不符合安全标准的食品。二是刑法规定生产有毒、有害食品的行为是在生产的食品中“掺入”有毒、有害的非食品原料,对于以过滤、脱色等做减法的方式将非食品原料“地沟油”加工成食用油的行为,是否突破了刑法的规定有待明确。

针对这些问题,从2012年初,最高法院和最高检察院、公安部联合下发了《关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知》,专门针对“地沟油”犯罪所涉及的案件定性、证据认定、法律适用等问题做了规定,对“地沟油”犯罪案件的办理起到了非常重要的作用。

今年5月3日公布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》),对这些问题做了一般性的规定,明确了几类“有毒、有害的非食品原料”,属于《解释》第二十条规定的物质就可以认定为“有毒、有害的非食品原料”,无需再行检测。

《解释》还在第九条规定:使用有毒、有害的非食品原料加工食品的行为,依照生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚,明确生产的方式不限于“掺入”。这些规定适用于所有危害食品安全的犯罪,而不限于“地沟油”犯罪。

当然,司法机关与危害食品安全违法犯罪的斗争具有长期性。在我们研究如何惩治危害食品安全犯罪的同时,犯罪分子也在研究相关的法律法规,试图通过找到法律和制度的漏洞来规避法律的制裁。我们的工作就是要通过司法实践发现这些漏洞,以制定司法解释或者提出立法建议的方式,不断完善法律法规,为惩治危害食品安全犯罪编织一张严密的法网。

精彩推荐

- ·意识形态工作不能走到另外一个极..2015-02-10

- ·官媒同声讨伐女律师的背后2015-06-12

- ·谭作人:历史在这里叹息2015-06-16

- ·多面杨金柱2013-02-19

- ·最高院司法解释打压律师执业2012-08-26

- ·我们终将拥抱自由2014-12-31

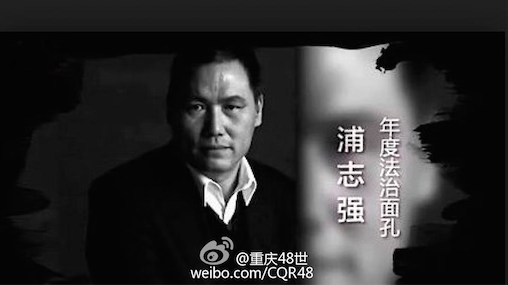

- ·孟群:浦志强夫人孟群写的一组送..2015-06-23

- ·刘艳红:“摆摊打气球案” 一个..2017-02-01

- ·秦前红:司法公正的前提是程序公..2012-08-30

- ·庇护误导的枪案2015-05-30